维生素D补充多少是安全的?

(关于维生素D和25-OH-D检测)

一、现状

中国近年来的研究表明,中国人群中维生素D缺乏普遍存在,即使在日光充沛的南方地区也是如此;同时,老年人和孕妇是维生素D缺乏症的高危人群。

由于缺乏维生素D会加重骨质疏松,人们越来越意识到维生素D的重要性,因此进行血清25-羟维生素D(25-OH-D)的需求日益增加,但缺乏25OHD检查的适应症和结果解释以及维生素D缺乏的全国性指南(国外也出现了一些不同的标准和实践方案)。中国老年学学会骨质疏松委员会制定了《指南》[1]。

该指南主要证据来源于美国医学研究院报告、内分泌学会指南、英国骨质疏松学会指南以及国内相关文献。

二、名词解释及转换系数

VD:维生素D

10µg(微克)维生素D=400 IU维生素D

2.5 nmol/L 血清 25OHD = 1 ng/mL 血清 OHD

三、25-OH-D 界值(血清)

建议中国健康执业人员与美国医学研究院、英国骨质疏松学会和澳大利亚骨矿学会等同道持相同观点[1]

25OHD < 30 nmol/L VD缺乏

30 <= 25OHD <=49.9 nmol/L 部分人群中为VD不足(大多数人可以有足够的钙吸收)

25OHD >= 50 nmol/L VD充足

维生素D“适宜”状态测定值可能需50-75nmol/L或更高,内分泌学会指南主张25OHD浓度应超过75nmol/L,最大限度发挥维生素D对钙、骨骼和肌肉代谢的作用。

四、25-OH-D 检测

检测血清25OHD是评价VD状态的最好方法。血钙、甲状旁腺素和碱性磷酸酶异常等,通常在VD缺乏后期才表现出来。

口服VD(3)是VD缺乏症的首选方法。VD负荷量补足后1个月或开始VD补充后,一些人原发性甲状旁腺功能亢进症显露,此时需要检测矫正血清钙[1]。

血清25 OH D与甲状旁腺激素(PTH)之间呈负相关,血清25OHD低于阈值时导致甲状旁腺激素高于正常范围,此阈值作为定义维生素D不足的生化标准[2,4]。

然而,血清25OHD和PTH之间的负相关可能受一些因素影响,包括年龄、钙摄入量、体力活动、肾功能、种族、镁状态和维生素D结合蛋白等。此外,不同试剂监测25OHD和PTH,也可能影响25OHD的阈值浓度;在此阈值显示时,也可能发生甲状旁腺功能亢进。因此,目前关于维生素D缺乏和不足的生化标准还没有明确的共识[2,5]。

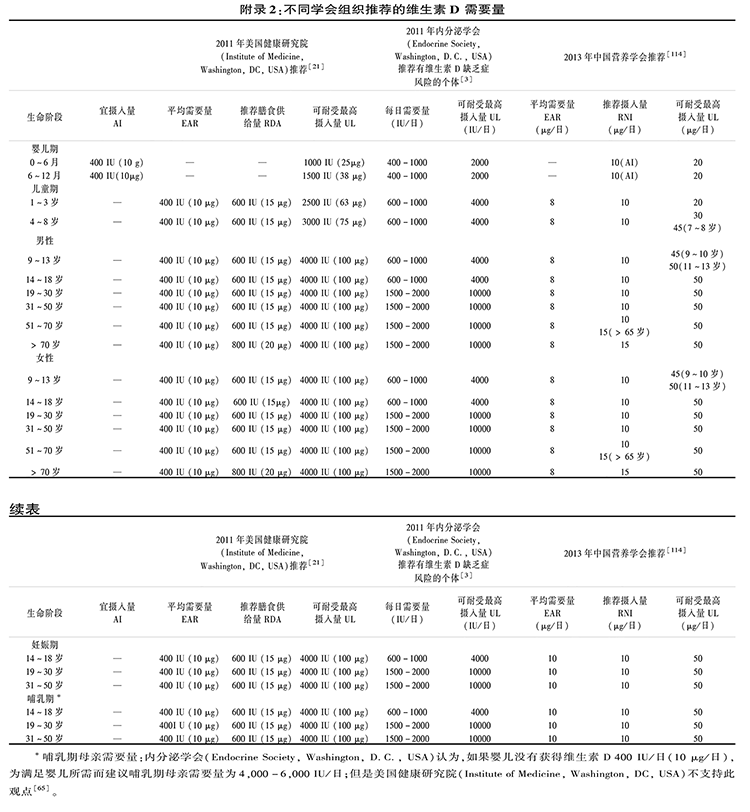

五、 VD的补充剂量

美国医学研究院食品和营养委员会:低于10000IU/日,一般不会导致中毒;而等于或高于50000IU/日,持续数周或数月常导致中毒,包括高血钙症[21]。

欧洲食品安全局:成年人和11岁以上儿童上限4000IU/日(100ug/日)安全[6]。

术语说明

1.DRI: 膳食参考摄入量是在推荐的膳食供给量基础上发展起来的一组参考值,我国在2000年采用DRI。

2.EAR: 平均需要量,是推荐摄入量的基础。

3.RNI: 推荐摄入量,是健康个体膳食营养摄入量目标,如果某个个体的平均摄入量达到或超过了RNI,可认为该个体没有摄入不足的危险

4.AI: 宜摄入量,主要用作个体的营养摄入目标,同时用作限制过多摄入的标准。如长期摄入超过AI值,则有可能产生毒副作用。

5.UL: 可耐受最高摄入量,是平均每日可以摄入该营养素的最高量。这个量对一般人群中的几乎所有个体(包括敏感个体),不至于损害健康。主要用途是检查个体摄入量过高的可能,避免发生中毒。

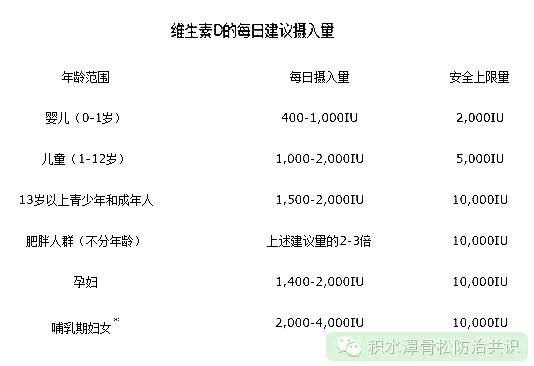

10-20分钟强烈阳光下全身暴露提供的血液维生素D水平相当于每天口服10,000IU的量!Holick博士建议每天的摄入量在2000-5000IU就长期来说是很安全的。他说可以每天摄入高达10000IU持续至少5个月没有任何中毒的迹象。他针对特殊个体的每天建议摄入量如下表所示。

举例

关于维生素D 缺乏症治疗,不同组织推荐的治疗方案有所不同,如北美内分泌学会推荐成人维生素D 缺乏症患者给予维生素D3 或D2 每周50000IU,每周一次,共8 周(6000 IU/日),使其25OHD 达到30 ng/ml 以上水平,然后进行1500 ~2000 IU/日的维持治疗。

澳大利亚和新西兰骨矿盐学会、澳大利亚内分泌学会和澳大利亚骨质疏松学会共同推荐[10]维生素D 3000 ~5000 IU/日(75 ~125 μg)治疗中重度维生素D 缺乏至少6 ~12 周,治疗3 个月左右进行25OHD 浓度检测,然后用较低剂量1000 ~2000 IU/日持续治疗。可选择维生素D 胶囊或液体制剂,同时保证足量钙摄入。当需要快速矫正维生素D 缺乏,如患者有疾病症状、或准备开始高效抗吸收药物治疗(唑来膦酸Zoledronate 或狄诺塞麦Denosumab),推荐的治疗方案是在固定负荷剂量的基础上,随后规则维持治疗。

推荐根据英国骨质疏松学会[9],采用下列举例方案:

1.维生素D 缺乏症的治疗负荷量可达到300000 IU,可以每周或每日分开给予。具体方案根据当地维生素D 制剂的可应用情况,举例方案如下:①50000 IU 胶囊,每周1 次,连续共6 周(300000IU)。②20000 IU 胶囊,每周2 次,连续共7 周(280000 IU)。③800 IU 胶囊,每日5 次,连续共10周(280,000 IU)。

2.维持方案可以在负荷量补足后1 个月开始给予。维持剂量为每日800 ~2000 IU(偶尔可达每日4000 IU);可以每日给予,或间隔给予较高剂量,但总维持量相同。应该明白:①维生素D 和食物一起服用,可以帮助吸收;②负荷量方案中的维生素D 不应来源于钙/维生素D 的组合,这可导致钙剂量过高。

下述给药方法已证明无效,或无效和中毒的风险增加,因此不推荐:①采用肌肉注射或口服维生素D 的年储备给药方法。②使用活性维生素D 制剂

六、监测

VD治疗可以显露未被诊断的原发性甲状旁腺功能亢进症[7]。以上方案不太可能导致中毒,但有些人可能对中毒或不良反应的风险增加。

在正常儿童身高促进中出现显露出的亚临床原发性甲状旁腺功能亢进时需要进行检测。通常是大剂量维生素D补充1个月进行25OHD监测[1]。

VD中毒症状:食欲不振、体重减轻、多尿、心率失常等[1]。

七、维生素D中毒的阈值

25OHD > 150 nmol/L有可能出现潜在副作用;持续25OHD>500 nmol/L(>200ng/mL)可认为是潜在维生素D中毒[8]。

【参考文献】

[1] 廖详鹏,张增利,张红红等.维生素D与成年男人骨骼健康应用指南(2014年标准版).中国骨质疏松杂志,2014,20(9):1011-1030.

[2] Prentice A, Goldberg GR, Schoenmakers I. Vitanmin D across the lifecycle:physiology and biomarkers [J]. Am J Clin Nutr, 2008,88(2):500s-506s.

[3] Holick MF, Binkley NC, Bischoff-Ferrari HA, et al. Evaluation, Treatment, and Prevention of Vitamin D Deficiency: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline [J]. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2011,96(7):1911-1930.

[4] Francis RM. What do we currently know about nutrition and bone health in relation to United Kingdom public health policy with particular reference to calcium and vitamin D? [J]. Br J Nutr, 2008,99(1):155-159.

[5] Lips P, Chapuy MC, Dawson-Hughes B, et al. An international comparson of serum 25-hydroxyvitamin D measurements [J]. J Clin Endocrinol Metab, 2003,88(1):185-191.

[6] Tetens I. EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies(NDA); Scientific Opinion on the Tolerable Upper Intake Level of vitamin D. European Food Safety Authority, 2012.

[7] Hannan FM, Fairney A, Johnstion DG. Vitamin D deficiency masking primary hyperparathyroidism [J]. Ann Clin Bionchem, 2004,41(Pt 5):405-407.

[8] National Instiutes of Health. Vitamin D:fact sheet for health professionals. Published, 2011.

[9] Francis R, Aspray T, Fraser W, et al. Vitamin D and Bone health: a practical clinical guideline for patient management. Published, 2013.

[10] Nowson CA, McGrath JJ, ebeling PR, et al. Vitamin D and health in adults in Australia and New Zealand: a position statement [J]. Med J Aust, 2012, 196(11):686-687.

[21] Ross AC, Taylor CL, Yaktine AL, et al. Dietary reference intakes for calcium and vitamin D. Washington, DC: The national Academies Press, 2011.

[114] 中国营养学会. 中国居民膳食营养参考摄入量(Chinese DRIs)速查手册. 北京:科学出版社,2014.